-

六道珍皇寺 夏季ゑんま詣・寺宝展

- 2025年 7月16日(水)・17日(木)・19日(土)・20日(日)

- 午前9時〜午後4時(午後3時30分受付終了)

- 拝観料

- 一般(高校生以上):800円

- 中学生:500円

- 小学生:400円

- [期間中のご授与朱印]

- ①だるま商店直書「不動明王絵」朱印

…志納(一体):2,500円 ※20日限定授与 - ②見開き直書き「奪衣婆」朱印

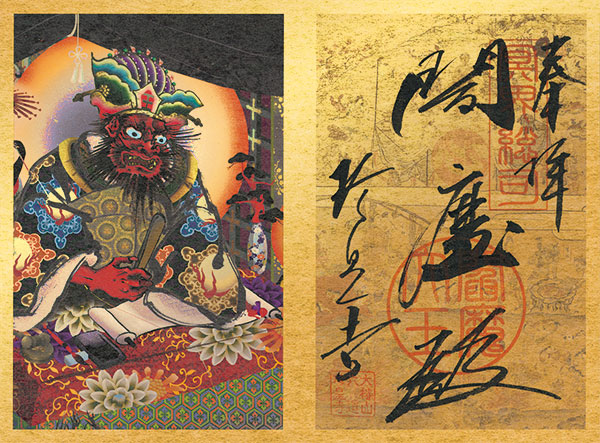

…志納(一体):1,500円 ※開催期間中授与 - ③ゑんま詣記念 篁卿六道遊行屏風絵図「閻魔殿」見開き金紙仕立墨書朱印…志納(一体):1,000円 ※開催期間中授与

- ④ゑんま詣記念 百人一首かるた風「参議篁」見開き金紙仕立墨書朱印…志納(一体):1,000円 ※開催期間中授与

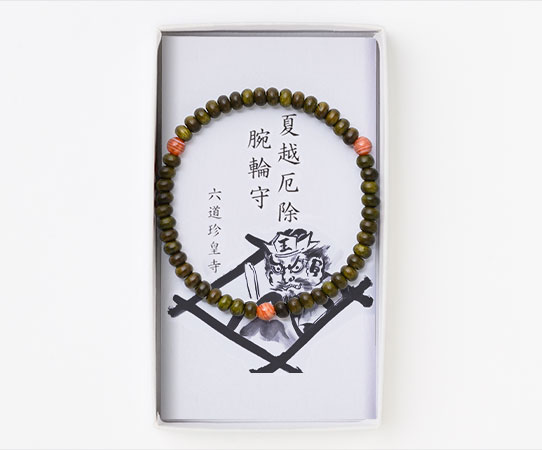

- ⑤夏越し厄除け茅の輪守り念珠…志納:2,500円

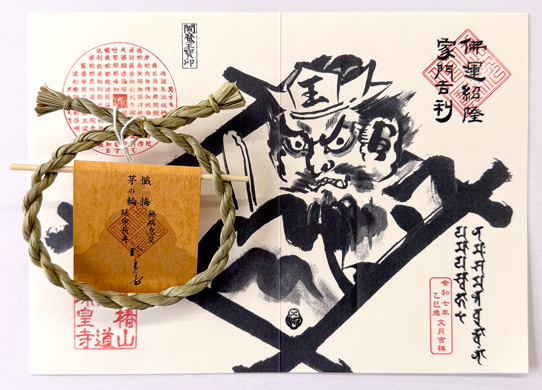

- ⑥懺悔茅の輪(さんげちのわ)…志納:1,500円

- ⑦夏越し厄除け茅の輪守り念珠 + 懺悔茅の輪セット…志納:3,500円

- ※但し、現定数での授与となりますので、その点ご承知のほど願います。

- ※ご拝観のお方様のみの授与となりますので、その旨も併せてご承知のほど願い上げます。

◆ 概要

7月16日は「閻魔さまの大斎日」

皆さまご承知のことと存じますが、毎月16日は「閻魔さまの斎日」(ご縁日)にて、仏教ではこの斎日には、身体、言葉、心(身・口・意)の三業(さんごう・三つの行い)を慎むとともに、己のおかしたツミ・トガを懺悔(さんげ・反省)し、清らかな心でもって善事を行う日とされています。

なかでも、陰暦の7月16日頃は、盂蘭盆(うらぼん)とも重なることより、閻魔さまの縁日の中でも、もっとも大きな縁日「大斎日」(だいさいにち)と呼ばれ、古来よりこの時期に『閻魔詣』をし、閻魔さまに至心より帰依すれば、無病息災、延命長寿が得られるとされています。

さて、当寺では本年も昨年にひき続き、この閻魔さまの大斎日の日に、夏越しの厄除け法要を厳修いたすとともに、「茅の輪くぐり」にて、ご参詣の皆様の邪気・悪疫払いを執り行わさせていただきたく存じます。

本年の「茅の輪くぐり」も、皆々さまがこの猛暑の夏をご健勝にて無事に越えられますよう、当寺とゆかりの深い、小野篁公の人知を越えたお力もいただけるよう篁公ゆかりの「竹駒神社」(日本三稲荷の一社)の御神田(穂徳田〈すいとくでん〉)の稲藁でしつらえた茅の輪をもってお待ち申し上げます。

ご承知のとおり、小野篁公は平安前期の文人官僚でありますが、持ち前の神通力により夜毎当寺の井戸より冥府へ通い、閻魔大王の裁きの補佐もなされていた公卿でもあります。

その篁公が西暦842年の平安前期に陸奥守(むつのかみ)として着任された際、東北開拓・産業開発の大神として御創建されたのが竹駒神社でありますが、本年も当神社の御神田で収穫された霊験あらたかな稲藁を当神社宮司さまのご厚意でもって、頂戴できる運びとなりました。

そこで、本年も「茅の輪くぐり」は、この「ゑんま詣」の時期に、霊験あらたかなる稲藁でしつらえた茅の輪を皆さまにおくぐりいただき、この半年の間に知らず知らずのうちに犯した個々のツミ・トガを懺悔いただくとともに、残す半期の息災を祈っていただければと存じます。また、全世界人類に「安心立命」(あんじんりゅうみょう)の日々がやってくることも祈念願えればと存じます。

また、昨年同様に「茅の輪くぐり」のもととなる神話では祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神ともされる牛頭天王[素戔嗚尊(すさのおのみこと)と同一視されるインドの疫病神で後に厄除けの神となる]を描いた寺宝、『祇園八坂神社垂迹曼荼羅図』(江戸時代前期)も特別展観させていただきます。

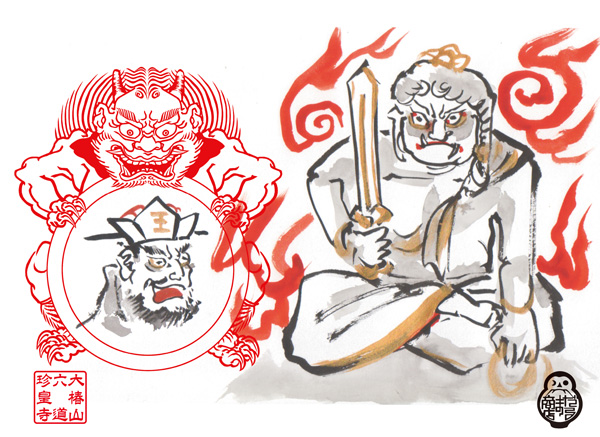

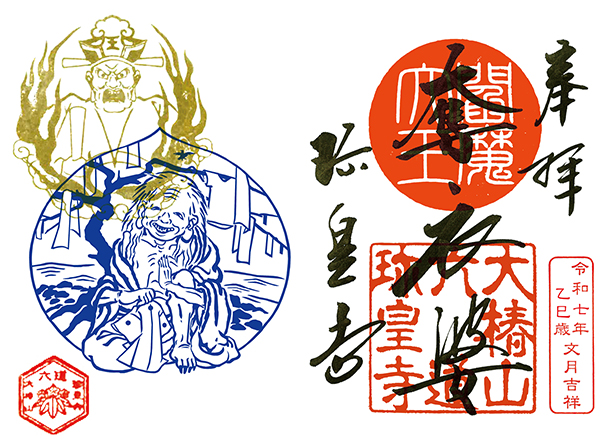

さらには、本年の「ゑんま詣」特別拝観におきましては、7月20日のみ、だるま商店絵師直書きにて閻魔斎日にふさわしい『忿怒(ふんぬ)相の不動明王と閻魔王絵』朱印を特別授与させていただくとともに、全期間を通しては、これまた、閻魔斎日にちなみ冥府では閻魔のもと怖い存在の『奪衣婆(だつえば)』を黒メタリック直書き朱印にて特別授与もさせていただきます。その他では、「閻魔殿」見開き金紙仕立墨書朱印や百人一首かるた風「参議篁」見開き金紙仕立墨書朱印などの特別授与、そして例年どおりの「夏越し厄除け茅の輪守り念珠」、さらには本年より護符「懺悔茅の輪(さんげちのわ)」などの授与もございます。

信者各位の一層の閻魔信仰でもって、今年後半の半年間が無事安穏の日々となりますことを心より願う次第であります。合掌

厄除けの茅の輪くぐり (本年も竹駒神社の霊験あらたかなるご神田の稲藁を使用)

厄除けの茅の輪くぐり (本年も竹駒神社の霊験あらたかなるご神田の稲藁を使用) 竹駒神社の御神田稲藁のご神前祈祷の様子

竹駒神社の御神田稲藁のご神前祈祷の様子 夏越し厄除け茅の輪守り念珠

夏越し厄除け茅の輪守り念珠 護符「懺悔茅の輪」

護符「懺悔茅の輪」◆ 特別拝観内容

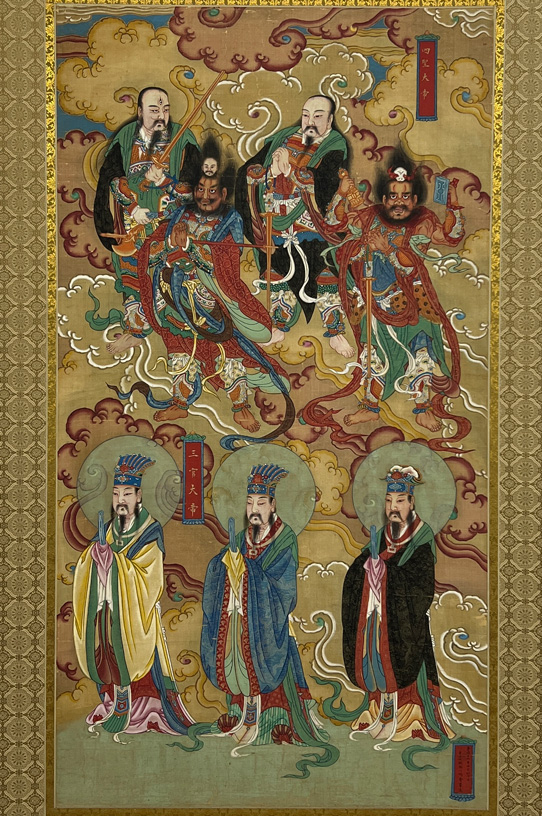

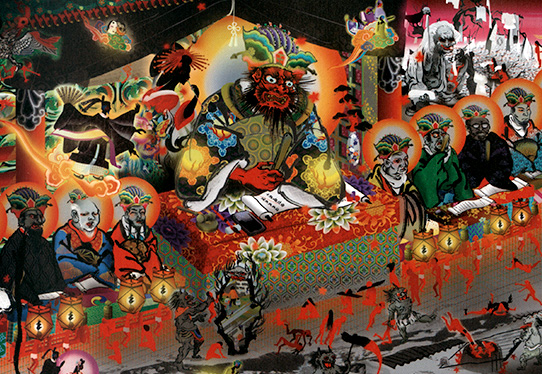

寺宝展では、重要文化財であります「薬師如来像」の130年振りの保存修理事業が昨年4月17日にお陰さまにてめでたく落慶の運びとなりましたことより、引き続きこの機縁に特別公開させていただくほか、江戸時代(元禄二年)法橋院達作の小野篁像や、篁作の「閻魔大王像」、桃山時代に描かれました「参詣曼荼羅図」(京都府指定文化財)、「祇園八坂神社垂迹曼荼羅図」(江戸時代前期)、「十王図屏風」(江戸末期)のほか、本年も岩手県の常安寺(曹洞宗の寺院)さま所蔵の寺宝、佐々木藍田(ささきらんでん)筆の大地獄絵図(江戸時代後期)を複製し公開いたします。冥界を閻魔大王の招きで、高僧の満慶上人を案内する小野篁公のお姿が描かれているなど大変興味深い地獄絵も公開となります。さらに本年は本年春頃より保存修理をいたしておりました中国明時代の「四聖大帝・三官大帝図」が、この7月に無事に修理を終えましたことより、このゑんま詣特別寺宝展において初公開をさせていただくほか、デジタル極彩色絵師、だるま商店の「篁卿六道遊行屏風」の展示もいたします。また、小野篁公の「冥途通いの井戸」等も特別公開となります。

十王図屏風

岩手県の常安寺さま所蔵の大地獄絵図(複製)

十王図

「四聖大帝・三官大帝」掛軸

だるま商店絵師「篁卿六道遊行絵屏風」(部分)

◆ 十王信仰における閻魔さま

人間の死後は永遠の謎であり、物理的には説明できない精神世界といえますが、仏教ではこの世界を独特の死生観と輪廻思想でもって分かりやすく説いています。

それは、悟りを開かない限り永遠に現世の業(ごう)(善悪の行い)によって、天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道の六つの世界を廻り続けるといわれています。

唐代中国ではじまったとされる十王信仰は、日本には平安時代末期に伝わり、『地蔵菩薩発心因縁十王経(じぞうぼさつほっしんいんねんじゅうおうきょう)』(地蔵十王経)が作られました。

その十王経によると、臨終から前述の六つの世界(六道界)に生まれ変わるまでに、中間の世界が存在すると説きます。臨終から49日間のことを「中陰(ちゅういん)」といいますが、この間に死者は、7日間ごとに十王のうちの七人の裁判官(秦広王(しんこうおう)・初江王(しょこうおう)・宋帝王(そうたいおう)・五官王(ごかんおう)・閻魔王(えんまおう)・変成王(へんじょうおう)・太山王(たいざんおう))の裁きを受け、そして49日目の「満中陰(まんちゅういん)」には、それぞれの罪の重さによって、次に転生(てんしょう)(生まれ変わる)する世界(来世(らいせ))が決まるとされています。

ただ49日目以降の継続審査(再審)も認められており、100日目(100箇日…平等王(びょうどうおう))、1年目(一周忌…都市王(としおう))、3年目(三回忌…五道転輪王(ごどうてんりんおう))と、遺族が死者にかわって功徳を積む追善供養を行えば、「裁判で少しでも罪の許しを請うことができる」ともいわれています。

また鎌倉時代になると、臨終を迎えた者の来世を決めるために7日ごとの審理を行う十王は、実は仏さまの化身でそれぞれの本来の姿(本地仏(ほんじぶつ))を持つという考え方も定着しました。人の罪を暴きたてる恐怖の裁判官という十王たちの裏には、慈悲深い仏の顔があるということです。

初七日(しょなのか)を司る秦広王は、不動明王が本地仏であり、五七日(いつなのか)(死後35日目)が閻魔大王で地蔵菩薩、そして六道輪廻という観点より輪廻転生を司る七七日(なななのか)(死後49日目)「満中陰」の太山王は薬師如来というわけです。

ですから、あの怖い表情の閻魔大王も実は、内心は慈悲の心に溢れた地蔵菩薩さまの化身なのです。◆ 記念朱印の授与

- ①だるま商店直書「不動明王絵」朱印

-

(志納:2,500円)

※20日限定授与 -

※朱印帳をご持参ください

- ②見開き直書き「奪衣婆」朱印

- (志納:1,500円) ※期間中授与

-

※朱印帳をご持参ください

- ③ゑんま詣記念 篁卿六道遊行屏風絵図「閻魔殿」見開き金紙仕立墨書朱印

- (志納:1,000円) ※期間中授与

-

- ④ゑんま詣記念 百人一首かるた風「参議篁」見開き金紙仕立墨書朱印

- (志納:1,000円) ※期間中授与

-

◆ 御朱印帳の授与

「だるま商店」絵師による「閻魔大王」と「小野 篁卿」各姿絵等を最初のページに特別に描いた2種の『六道珍皇寺 改訂版 オリジナル朱印帳』も限定数にてご授与させていただいております。

- ページトップ